引用の概要と条文

報道・批評・研究等の目的で他人の著作物を引用するときは、著作権者の権利が制限されます。

著作権者が使用をとめる権利が制限される=著作権者の承諾は必要ありません。

(引用)

著作権法第32条

- 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

- 国等の周知目的資料は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

引用のための条件

引用という方法によれば、報道材料、説明の補強、論評等の資料として、他人の著作物の一部を著作権者の承諾を得る事なく使用する事ができます。

- 公表された著作物であること

- 公正な慣行に合致すること

- 正当な範囲内であること

- 出所の明示をすること

岩崎

引用されて得することもあります。

ぎょうこ

誰がどう引用するかによるわね。

引用の目的上正当な範囲

引用部分の明瞭区分性とは

自分の著作部分と引用部分は、引用部分を下記の様な方法ではっきり分ける必要があります。文章だけでなく画像も自分の作品とは異なる掲載方法とします。

- カギ括弧でくくる

- 枠を付ける。

- 背景色を変える。

区分の方法の具体例

←枠を付けて区分 「カギ括弧で区分」 ”引用符で区分” 書体で区分 背景で区分

____字下げで区分

岩崎

自分の著作部分と見た目を変えます。

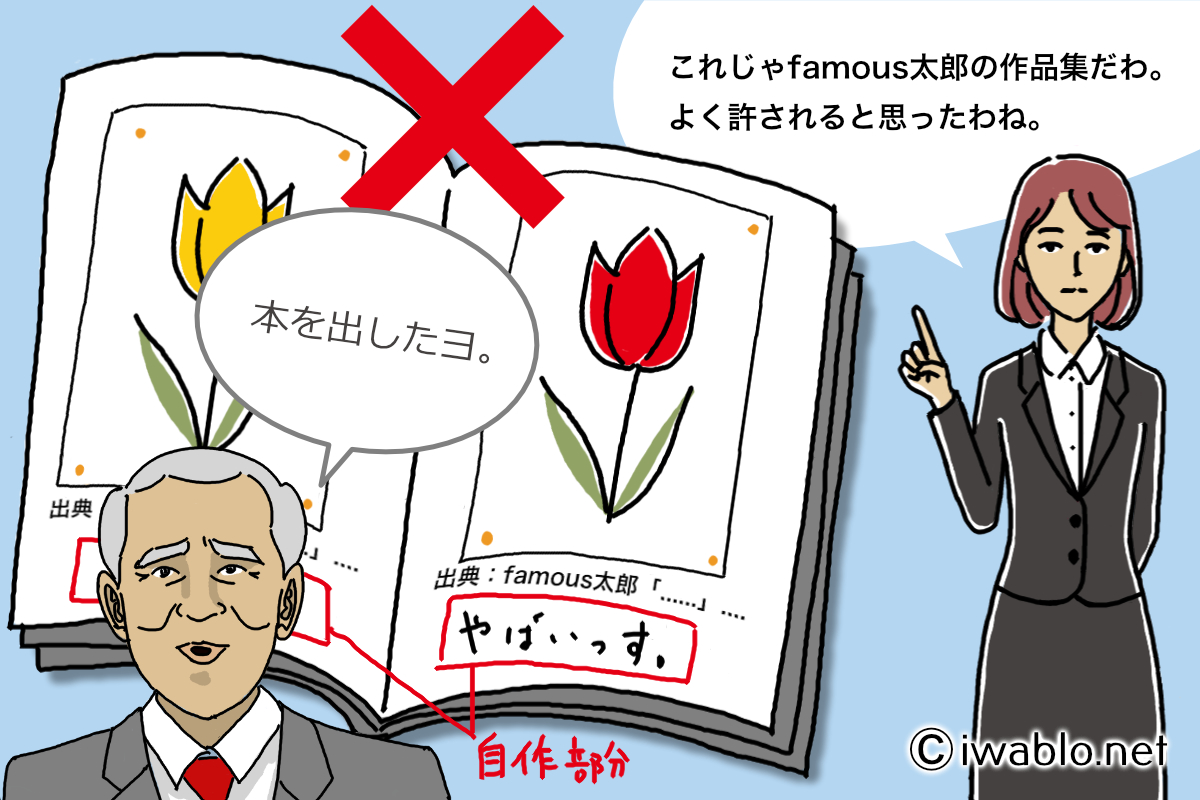

自作と引用の主従関係とは

自分の作品ですから必ず自作部分が主で、引用部分は従とします。

- 自作部分の存在価値が高いこと

- 引用部分が最小限度であること

イラストで見る主従関係

ぎょうこ

絵は丸ごと引用して良いのかしら。

著作物全体を引用できる時

引用は著作物の一部を利用するのが原則ですが、美術作品や写真のように切り取ることが適切で無いもの、俳句のような短い作品は、一作品を丸ごと引用することもあり得ます。

岩崎

画像を切り取ると改変と見なされる場合があります。

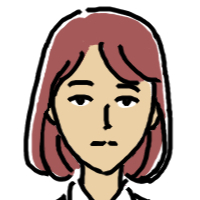

引用するための必然性とは

その著作物を引用する方が自然であるという意味ですので、ある著作物に言及する時、論評する時、説明を補強する時などは、その引用に必然性があると考えられます。

kawaii-font©spicy-sweet

岩崎

無関係の著作物、鑑賞目的の利用はできません。

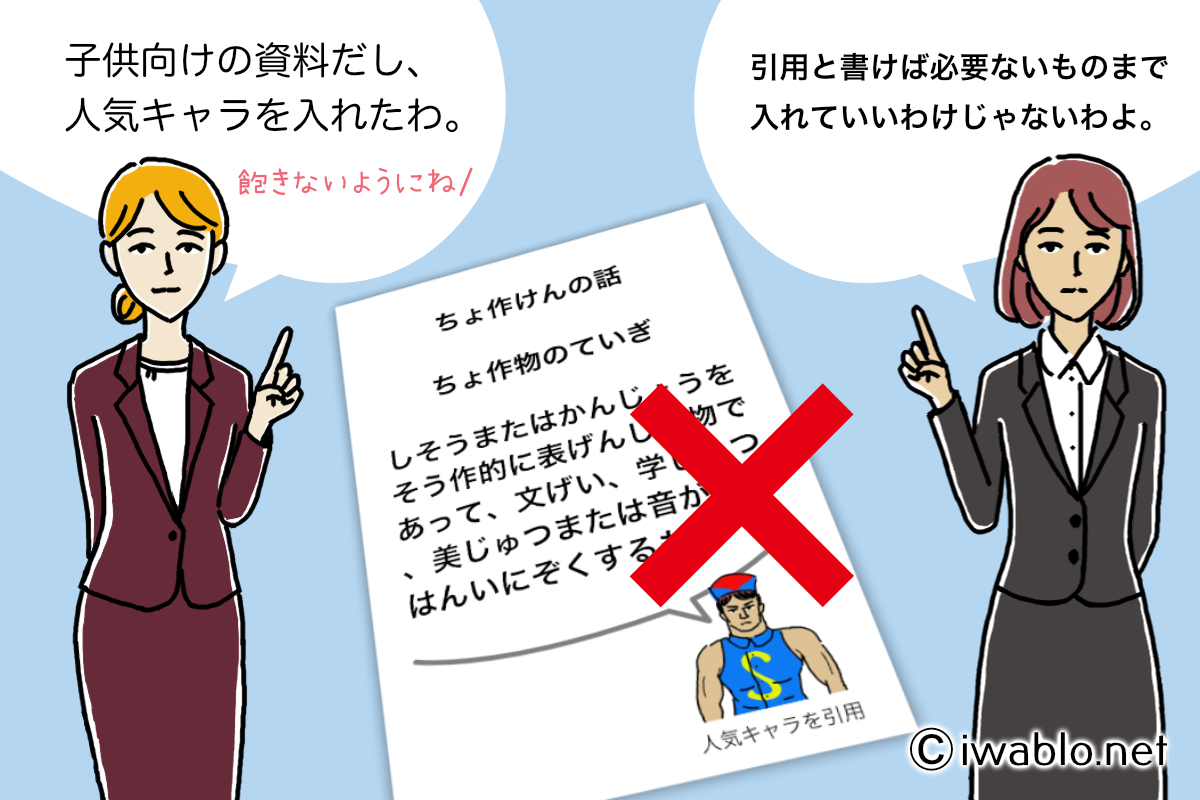

公表されたもの?改変?

著作者人格権の中の公表権

引用するにはまず、対象の著作物が公表されている必要があります。他人の日記や、写真家がボツにした写真など、公表されていない著作物を引用すれば、勝手に公表することになるからです。

ぎょうこ

公表するしないは著作者の権利だわ。

?

公表権以外にも注意が必要

著作者には、公表するか否かの他にも著作物を勝手に改変・切除等されない権利もありますので、引用する著作物の変更や、画像の加工、トリミングをすることはできません。

岩崎

これを同一性保持権といいます。

ぎょうこ

変更でも翻訳はOKだったわね。

出所の明示と表記の方法

引用する際は、その著作物の出所を記さなければなりません。

引用部分の直下に都度表示するほか、全てまとめて引用文献として資料冒頭や末尾に表示することもできます。

表示する内容

書籍の場合は著作者名、書籍名、出版社名、発行年、掲載ページを表示します。

WEBサイトからの引用は、著作者名、サイト名、URLを表示またはサイト名にリンクを設定します。

都度表示の例

- famous太郎/花集め/イワ出版2019年/18頁より引用

- 引用:famous太郎/e花集め/https://example.com/flower

- 出典:famous太郎/e花集め

一括表示の例

引用文献

- famous太郎/花集め1/イワ出版2019年/18頁

- famous太郎/花集め2/イワ出版2025年/56頁

- famous太郎/e花集め/https://example.com/flower

岩崎

引用タグを使わずに引用すると、コピーコンテンツと見なされかねません。

公正な慣行+条件まとめ

公正な慣行とは、著作物の種類や引用の目的などから、社会通念上妥当と考えられる行為として実際に行われていることをいいます。この公正な慣行且つ下記の条件を満たす必要があります。

- その引用を行う必要性がある

- その著作物は公表されている

- 引用の部分は明確に区分する

- 自作部分が主、引用部分が従

- 引用の部分を最小限度にする

- 翻訳以外で作品を改変しない

- その著作物の出所を明示する

ぎょうこ

全ての条件を満たす必要があるのね。

画像の引用方法とクイズ

岩崎

画像の引用に関する問題です。

問題

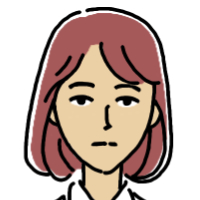

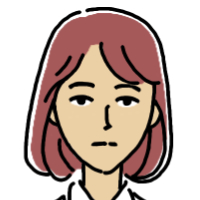

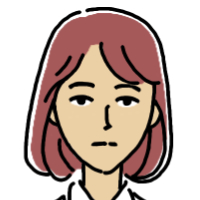

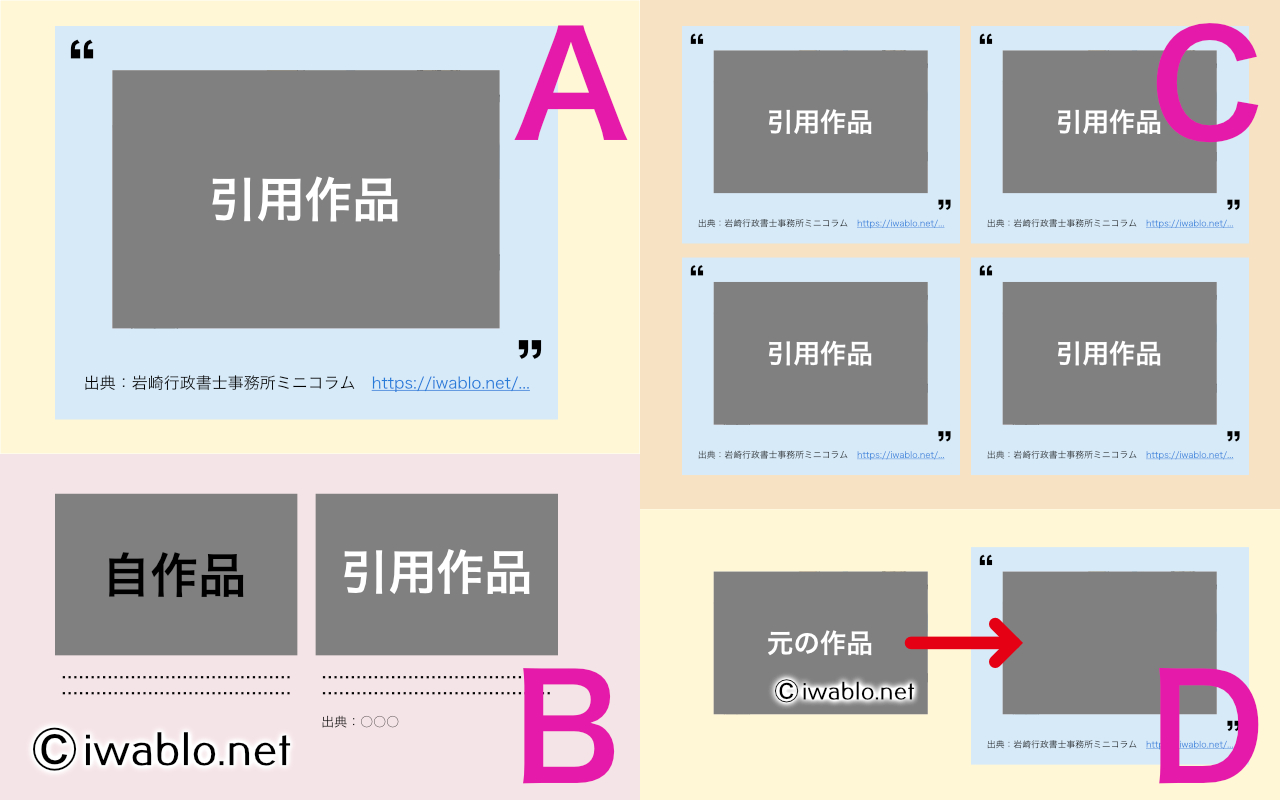

Aは画像を引用する方法の紹介です。

B・C・Dはそれぞれ問題のある掲載方法となります。

ぎょうこ

BCDは何が問題でしょうか?

岩崎

答えはすぐ下にあります。

答え

引用する場合は、全てのルールを満たす必要があります。引用元を記載していても、しっかり区分されていないなどすれば、引用のルールを満たしているとはいえません。

- 自分の作品と引用作品が同じ表示方法では不適切です。

- 引用の分量が問題です。また鑑賞目的の引用はできません。

- 引用元の作品を改変することはできません。

国等の資料の利用ついて

国などの周知目的資料を、新聞、雑誌等の刊行物に転載できる例外です。※転載を禁止する表示がある場合を除く。

国などの周知目的資料とは

国、地方公共団体の行政機関や独立行政法人の広報資料、統計資料、白書、報告書等、一般に周知させることを目的とした資料をいいます。

ぎょうこ

例えば防災の記事に消防庁の資料を転載するとかね。

岩崎

説明の材料として転載し、出所の明示も必要ですよ。

ぎょうこ

法律の転載は出所の明示をしなくて良いのかしら。

岩崎

法律は権利の目的とはなりません。

権利の目的とならないもの

同じく国などによるものでも、憲法や法令等は上記のように扱う必要はありません。

著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の条文を要約して記載します。

- 憲法その他の法令

- 国や地方公共団体、独立行政法人等による告示、訓令、通達等

- 裁判所の判決、決定、命令、審判、行政庁の裁決など

- 上記の翻訳物や編集物で、国などが作成するもの

ぎょうこ

引用とは別なのね。

岩崎

分かりやすいように○法○条とかは書きますけどね。